“北盘江波涛汹涌,两岸峭壁对峙,铁索桥36根铁链横跨江面,这座明代开始的‘滇黔锁钥’见证了西南400年来的历史变迁。”晴隆县文物管理所原所长陈亚林站在北盘江畔感慨。

明崇祯元年(1628),安普监军副使朱家民开始在北盘江上修建铁索桥,历时3年竣工。当时建成的铁桥由36根铁链组成,两端贯于岩石之中。桥面铁链24根平列,铺以木方,两侧各6根为栏杆。这是贵州省修建的第一座铁索桥,比同为铁索桥的泸定桥早70多年。

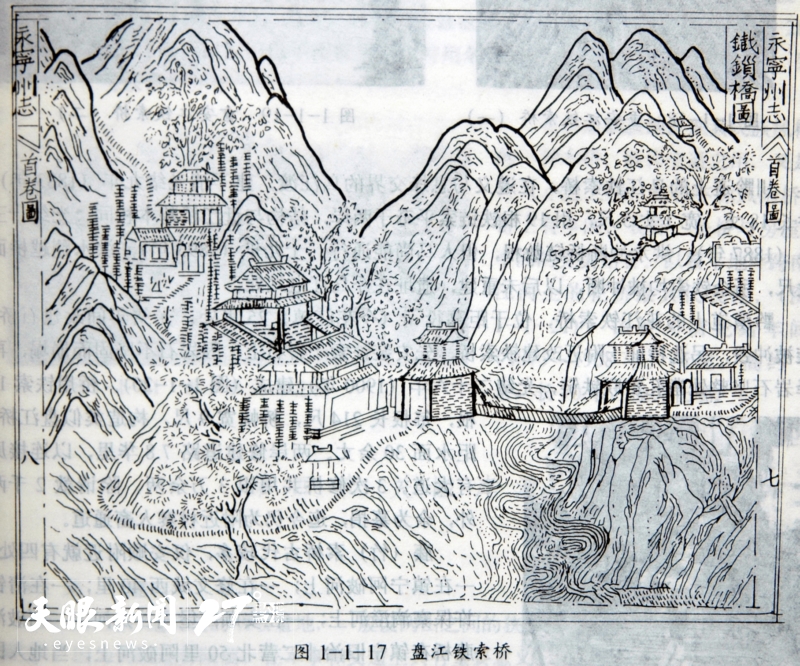

《永宁州志》记载有“滇黔锁钥”之称的北盘江铁索桥。

北盘江水流湍急,自成天险。在铁索桥建成前,行人只能依靠“盘江渡”过江,屡发“漂溺之患”。北盘江铁索桥建成后极为壮观。桥面铺两重木板,两旁以铁链为栏。两岸各有石狮二座,铁链从狮口伸出成为护栏。东西两岸还建有两座石坊,分别题写“天堑云航”和“虹偃云霓”。

“然而该桥命运多舛。”陈亚林介绍,顺治十五年(1658),南明晋王李定国焚毁铁索桥,随后该桥便不断被重修加固,至清朝康熙年间已五圮五修,此后形成“三年一小修,五年一大修”的惯例。

北盘江铁索桥。

抗战时期,北盘江铁索桥成为滇黔公路要冲。1941年6月8日,9架日机俯冲轰炸,桥身及桥基中弹全毁。经过休整复原,军民用了不到一年时间,在原址建成“二战钢桥”,继续承担抗战运输重任。

被侵华日军飞机炸毁后重新修建的钢架桥。

“铁索桥不仅是交通要道,也是一处名胜,东岸摩崖石刻有‘桥横云汉’的印记。”陈亚林告诉记者,据《铁桥志书》记载,无数文人名士“打卡”赞誉该桥,不同署名的题桥勒石、诗文、对联匾额作者多达200余人,包括董其昌、王铎等名家。