第16届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛10月28日至31日将在贵州省贵阳市举办,可以说是一次主题与场地的高度契合。这个已经连续举办了十五届的文化艺术交流盛会,此次来到贵阳,看中的正是贵州作为中国多民族文化“活态样本”的独特魅力。

贵州生活着17个少数民族,包括苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族等。各民族在此繁衍生息,共同创造了“一山不同族,十里不同风,百里不同俗”的人文奇观。

贵州是“千节之省”

贵州被誉为“千节之省”,每年全省范围内的民族节日和集会多达1400多个,这些节日是民族文化的集中展示窗口。

苗年是苗族最隆重的传统节日,犹如汉族的春节,通常在秋收后的农历十月至十一月举行。节日期间,人们身着盛装,举行祭祖仪式,欢聚宴饮。村寨里芦笙悠扬,铜鼓铿锵,人们跳起芦笙舞、铜鼓舞,还举行斗牛、赛马、游方等传统活动,以此庆祝丰收、感恩祖先,并祈求来年风调雨顺。整个苗乡都沉浸在喜庆祥和的气氛中,展现了苗族丰富的文化内涵和浓郁的民族风情。

侗年是侗族同胞最重要的传统节日,一般在每年农历十月末至十一月初举行。节日里,人们穿着节日盛装,举行庄严的祭祀仪式,感念祖先。全村寨齐聚,共享以鱼、糯米饭为主的“祖宗饭”,气氛隆重。夜晚,鼓楼下侗族大歌响起,人们围着篝火“多耶”,欢庆丰收,祈愿来年,整个侗寨充满温馨祥和。

水族端节是其最盛大的年节,堪称“水族春节”。端节在农历八月至十月间分期分批轮转庆祝,以亥日为主。节日清晨,族人会以鱼包韭菜等传统菜肴祭祀祖先。随后,村村寨寨举行规模盛大的赛马活动,人声鼎沸。家家户户开门迎客,铜鼓声声中,人们走村串寨,品尝传统美食“鱼包韭菜”,共饮团圆酒,以此辞旧迎新,庆贺丰收,祈求平安,节日气氛热烈而祥和。

贵州彝族火把节是彝族最重要的传统节日,于每年农历六月二十四日前后举行。节日期间,人们身着盛装,杀牲祭祖。夜晚,村村寨寨点燃火把,汇聚成条条火龙,人们举着火把巡游田间、绕屋穿行,以此驱邪避灾、祈愿丰收。同时还举行赛马、摔跤、选美等传统活动,整个场面热烈壮观,充满了浓厚的原始宗教气息和独特的民族风情。

贵州姊妹节是黔东南苗族地区独具特色的传统节日,尤以台江、施秉一带最为隆重,被誉为“最古老的东方情人节”。节日一般在农历三月十五前后举行,姑娘们会准备好五彩糯米饭,身着盛装银饰,参与游方对歌、踩鼓跳舞等活动。青年男女通过讨要姊妹饭、互赠信物来传递情意,场面温馨浪漫,充满诗意。这个节日不仅是青年男女相识相恋的盛会,也承载着苗族社会对爱情的赞美和对美好生活的祝福。

这些传统节日不仅是文化瑰宝,更被注入了新的时代活力。像“村超”“村BA”这样爆火出圈的活动,其底色正是当地深厚的节庆文化。传统节日为旅游提供了独一无二的体验,成为吸引游客的强大磁场。

贵州是“歌舞的海洋”

贵州被誉为“歌舞的海洋”,这个美丽的称谓生动地展现了这片土地上音乐与舞蹈如何像空气一般融入各民族的生活。贵州的歌舞艺术形态多样,韵味独特。

侗族大歌是一种多声部、无指挥、无伴奏的自然合唱艺术,其歌声宏亮,气势磅礴,曲调庄严,音域宽阔,在国际音乐舞台上享有盛誉。侗家人有“饭养身,歌养心”的俗语,将歌唱视为与吃饭同等重要的精神食粮。

苗族古歌是贵州省黔东南苗族地区流传的一种高腔山歌,苗语称为“HXak Yangt”,因其高亢嘹亮、声传数里的特点而得名。它采用真嗓演唱,节奏明快自由,旋律起伏大,唱时豪迈奔放,极具感染力,多用于喜庆、迎送、节庆等大众场合。

八音坐唱是贵州布依族世代相传的民间说唱艺术,流传于黔西南地区,又称“布依八音”。它因采用牛骨胡、葫芦琴、月琴、刺鼓、箫筒、钗、包包锣、小马锣等八种乐器合奏而得名。其旋律古朴流畅,起源于唐宋,盛于明清,被誉为“声音的活化石”。

芦笙舞是中国苗族等少数民族独具特色的传统舞蹈,舞者常边吹奏芦笙边起舞,是一种集乐、舞于一体的艺术形式。这种舞蹈历史悠久,至少可追溯至汉代。其节奏鲜明,动作矫健,多以模仿自然万物与生活场景为特色。

锦鸡舞是贵州省丹寨县苗族“嘎闹”支系独具特色的民间舞蹈,舞蹈时,男性青年在前吹奏芦笙引导,女性舞者随后排成长队,沿逆时针方向围圈起舞。其动作以下肢为主,双膝自然颤动,步伐轻盈如蜻蜓点水,双手于身体两侧悠然摆动,模拟锦鸡踱步、展翅的姿态。舞者身着五彩短裙,头戴锦鸡银饰,随着舞步,裙摆飘飞,银饰闪烁,整体韵律优美流畅。

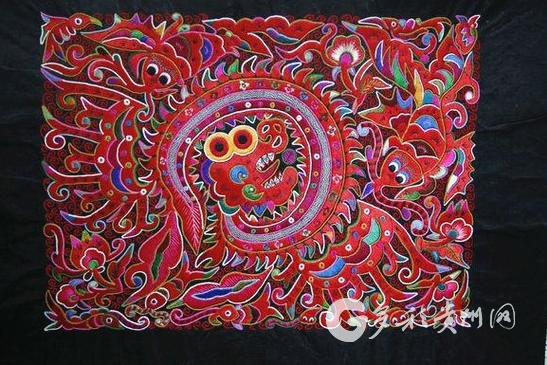

贵州有穿在身上的史书

贵州的少数民族同胞用智慧和匠心,将时光织进锦缎,将历史绣入衣襟,创造出了举世惊叹的民族服饰。这些服饰早已超越了遮体避寒的实用功能,更是一部部生动绚烂、“穿在身上的史书”,无声地诉说着族群的记忆、信仰与梦想。

在雷山、台江等地,苗族盛装上的图案并非随意点缀,而是严谨的“史书章节”。例如,衣裙上常见的“Z”字形或“之”字形纹路,被广泛认为是祖先迁徙途中跋涉过的黄河与长江的象征。妇女们将彩色的丝线绣成一道道蜿蜒的曲线,仿佛在告诫后人:不要忘记来时路。

生活在六枝特区的“长角苗”苗族,以其巨大的头饰闻名。她们用一支木角将头发盘于头顶,再缠上重达数公斤的麻线和祖先的头发。这种独特造型的起源已不可考,有说是为了在森林中躲避野兽,有说是为了纪念祖先,但无疑,它已成为这个支系最强烈的文化符号。每一根发丝,都缠绕着历史的记忆,使其成为区别于其他苗族支系的“活化石”。

在苗绣中,蝴蝶纹是最为神圣的图案之一。它源于苗族古歌《苗族古歌》中的创世神话:蝴蝶从枫木心孕育而生,与水泡游方,生下十二个蛋,孵化出了姜央(人类始祖)、龙、雷公等。因此,蝴蝶被尊称为“蝴蝶妈妈”,是万物之始。将蝴蝶纹绣在衣服上,尤其是儿童的口水兜和女性的盛装上,是对祖先的追忆,也是一种祈求子孙繁衍、平安健康的护身符。

在部分瑶族支系中,女性的一生会经历几次重要的“换装”。少女时期的服饰简洁朴素;订婚或结婚时,会换上更为华丽、绣满图案的“嫁衣”;而成为母亲后,服饰的款式和头饰又会发生改变,标志着身份的转变和责任的增加。每一次换装,都如同在个人编年史中写下新的一笔,标志着人生的新阶段。

贵州的民族文化,就像这片土地本身一样,层次丰富、色彩斑斓。它不仅是珍贵的文化遗产,更是一种鲜活、流动的生活智慧。