“以前下雨路上都是泥,现在出门是公园;过去管线乱如麻,如今街巷美如画。”站在贵阳市云岩区市东巷的涂鸦墙前,老居民张阿姨的感慨道出了近150万贵阳贵安人的共同体验。“十四五”规划期间,贵阳贵安这片土地以“绣花”功夫推进城市更新,42.34万户家庭通过“四改”实现生活蝶变,背街小巷与地下管网的提质升级更让城市建设既有“颜值”更有“内涵”。

市东巷的缤纷墙绘为老街注入鲜活色彩,吸引游客前来打卡。李海洋 摄

城市更新的核心始终是“人”。贵阳贵安将“四改”作为民生工程的重中之重,用精准施策回应群众对美好生活的向往。数据显示,累计完成的42.34万户改造中,老旧小区改造占比近半,达20.8万户,这些建成数十年的小区通过加装电梯、改造管网、新增绿化等举措重焕生机;13.97万户棚户区居民告别危房,搬进配套齐全的新家园;4.8万户城中村住户实现从“村民”到“市民”的转变,2.77万户微改造则让老街区留住记忆的同时提升品质。

贵阳花果园国际中心璀璨夜景。张荣斌 摄

花果园片区的变迁堪称标杆。这个曾遍布2万户老旧危房的城中村,如今已蜕变为集住宅、商务、文旅于一体的大型城市综合体,18万个停车位、600万平方米商业空间构建起完善的生活圈,让失地农民实现“家门口就业”。这样的改变并非个例:2024年启动的46个城中村改造项目全部开工,34个拆除新建安置房项目与12个整治提升项目直接惠及14万群众,80.65%的签约率背后是群众的广泛认可。

“城市好看更要好住”,这是贵阳贵安城市更新的鲜明理念。在改善居住条件的同时,背街小巷与地下管网的改造让“民生温度”渗透到城市肌理。三年间,1141条背街小巷完成“深度美颜”,昔日“脏乱差”的角落变身群众喜爱的生活空间。

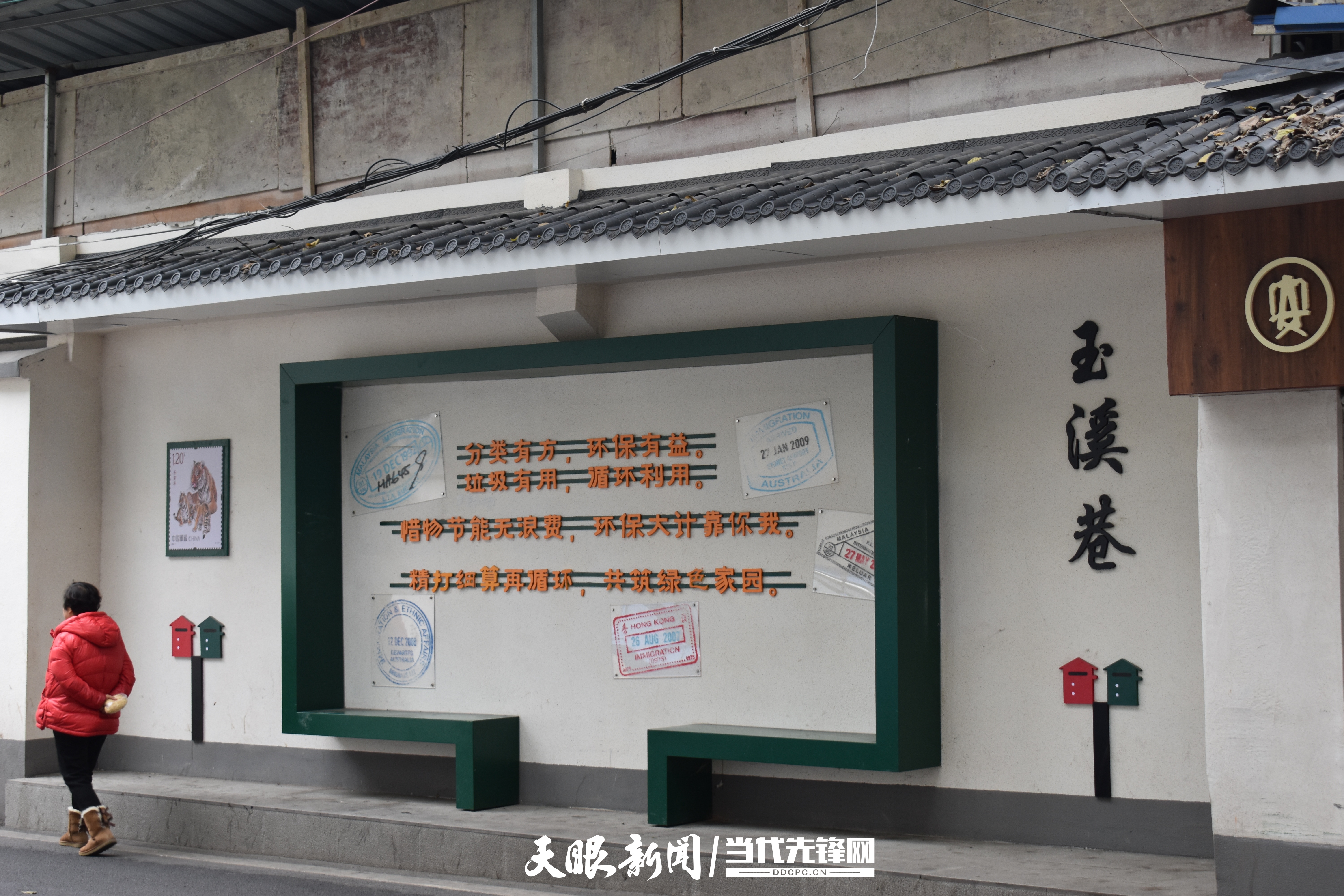

南明区玉溪巷。

南明区玉溪巷的变化极具代表性。改造前,这里路面坑洼、积水频发,当地居民梁先生坦言“晚上走路都发怵”。如今沥青铺路、墙绘添彩,新建的小公园成了邻里休憩的好去处,他开的服装店也因人流增多生意红火。云岩区市东巷则以“国潮艺术+历史记忆”为主题,将老旧居民楼融入涂鸦世界,成为年轻人追捧的“巷子艺术馆”。圆通街聚集起咖啡厅、古着店等新业态,百米小巷焕发新消费活力。

地下管网的升级同样关键。作为城市的“毛细血管”,管网改造与背街小巷整治同步推进,有效解决了雨季内涝、污水横流等问题。这种“地上地下同步改造”的模式,让城市既能“体面亮相”,更能“健康运行”,真正实现“有里有面”。

贵阳贵安的城市更新从未局限于“修房子、改巷子”,而是始终与城市发展全局同频共振。“四改”带来的人口聚集效应显著,全市年均新增常住人口20万人左右,为城市发展注入活力,更助推贵阳贵安连续入选全国人才友好型城市“50强”,成为人才追梦的“安家福地”。

人潮涌动的贵阳青云路夜市。贵州日报天眼新闻记者潘德玉 摄

消费活力的激发更为城市发展添薪续力。青云路、太平路等特色街区通过改造升级成为“网红打卡地”,青云市集年接待游客有望突破2000万人次;状元街融合武状元文化与现代商业,老街道变身新地标。这种“改造+业态”的模式,让城市更新既改善了民生,又培育了新的经济增长点,实现了“民生改善—人气聚集—商气提升”的良性循环。

从4.8万户到42.34万户,从居住条件改善到城市功能升级,贵阳贵安用五年时间交出了一份厚重的“城市更新答卷”。随着2025年460亿元城市更新资金的投入,83.57万平方米棚户区、380万平方米城中村的改造将持续推进。在“一核三心多组团”的空间格局下,这场关乎近150万人的幸福变革,正让“爽爽贵阳”的城市品牌更具温度与实力。

贵州日报天眼新闻