距今约2.52亿年前的二叠纪末期,一场史无前例的生物大浩劫几乎抹去95%的海洋生命,古海洋生态系统被摧毁。然而,生命的韧性超乎想象。在随后的三叠纪海洋生态系统重建过程中,一场波澜壮阔的“海洋复兴”大戏上演,而主角就是——从陆地“转行”而来的爬行动物!它们勇敢(或被迫)踏入陌生的海洋,逐渐演化成中生代海洋的霸主,最终奠定了现代型海洋生态系统的格局。

6月10日,“贵州三叠纪化石群”世界遗产价值国际论证咨询会在贵州省地质博物馆举行,来自意大利米兰大学、美国加州大学、国际地层委员会三叠纪地层分会、亚洲古生物协会、中国科学院地质与地球物理研究所、北京大学等机构的专家齐聚贵阳,深入研讨其世界自然遗产价值。

会议现场。

在论证贵州三叠纪化石群的科学意义和突出普遍价值后,与会专家一致表示:贵州三叠纪化石群具有极高的科学价值,记录了二叠纪末大灭绝后海洋生态系统的重建过程,实证了海生爬行动物从近岸到远洋的演化并成为海洋顶级捕食者的历程,同时也是古地理上东西海洋生命交流的中心。

中国科学院院士、国家林草局世界遗产专家委员会主任委员刘嘉麒在论证会上指出,贵州三叠纪化石群见证了二叠纪末期生物大灭绝后,爬行动物从陆地进入海洋后演化成为顶级捕食者的演化历程;见证了海生爬行动物从浅海向远洋扩散发展的关键转折;见证了海洋生态系统垂向生物泵启动等关键要素的形成。空间上,它与欧洲、北美同期化石群具有可比性,是连接东西半球地质及海洋生物多样性演化的“纽带”,全球罕见,具备独特的科学价值和不可替代性。

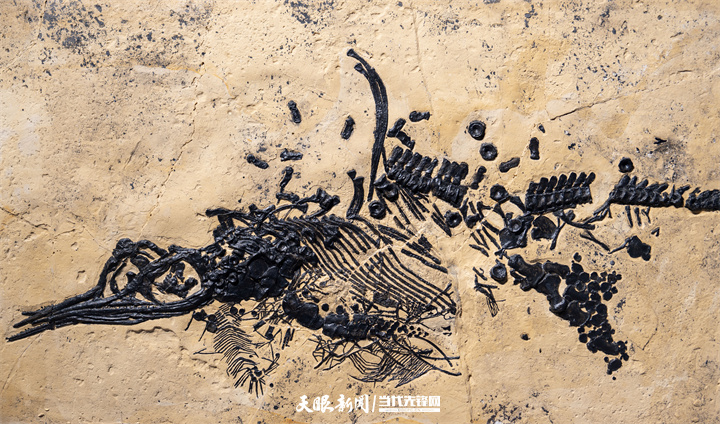

“根据《世界遗产公约》第八条评价标准,世界遗产应是反映地球演化历史主要阶段的杰出范例,包括生命的记录、地貌演变中的重要地质过程、重要的地貌形态或自然地理特征。”贵州师范大学教授、国家林草局世界遗产专家委员会副秘书长肖时珍表示,贵州三叠纪化石群保存了丰富精美的海生爬行动物、鱼类、海百合、菊石、双壳等众多门类,是全球三叠纪海洋生命演化的杰出范例,满足《世界遗产公约》第八条评价标准中“生命的记录”的相关要求。

在兴义世界地质公园博物馆内拍摄的海百合化石。(叶顺强 摄)

贵州三叠纪化石群世界自然遗产提名地由盘县动物群(2.44-2.45亿年前)、兴义动物群(2.40-2.41亿年前)和关岭生物群(2.37-2.35亿年前)构成,记载了地球生命亿万年的兴衰历程,埋藏了丰富、精美、完整的化石。

北京大学教授、国家古生物化石专家委员会委员江大勇认为,贵州三叠纪化石群完美展现了陆地四足动物重返海洋后,从浅海向远洋演化的转折过程。盘州、兴义、关岭的化石群涵盖不同地质时期,生物多样性丰富且保存完好,填补了海生爬行动物演化等科学空白,对研究现代型海洋生态系统构建意义重大。

意大利米兰大学教授、意大利-瑞士圣乔治山世界自然遗产申报文本编制专家负责人Andrea Tintori将贵州三叠纪化石群与圣乔治山世界自然遗产进行对比。他指出,圣乔治山虽面积小但地质历史丰富,拥有三叠纪岩层及大量鱼类、无脊椎动物和昆虫化石。贵州三叠纪化石群与之存在相似的鱼类化石,且更完整地记录了生态系统演化。两地应加强合作,共同展现三叠纪的生命图景。

在兴义世界地质公园博物馆内拍摄的胡氏贵州龙化石。(叶顺强 摄)

美国加州大学教授Ryosuke Motani强调了贵州鱼龙演化的独特性:鱼龙作为起源于陆地的爬行动物,其演化经历了进入浅海、远洋游泳、完全适应海洋三个阶段。贵州三叠纪化石群是全球唯一完整记录鱼龙从蜥蜴形到鱼形、尾部从直线到发展尾鳍这一关键演化过程的地区,清晰展现了从近岸到远洋的过渡。贵州还首次发现了杯椎鱼龙等体长6至7米(最大达10米)的海洋顶级捕食者,其化石的完整性和多样性超越其他国家,凸显了贵州在全球鱼龙演化研究中的核心地位。

在兴义世界地质公园博物馆内拍摄的兴义亚洲鳞齿鱼化石。(叶顺强 摄)

“贵州三叠纪化石群具有非常独特的遗产价值和非常重要的国际地位,国际认可度高,国际贡献显著。我们呼吁将贵州三叠纪化石群列入《世界遗产名录》,以进一步提升其研究、保护、管理和展示水平,确保这一珍贵遗产得以永续传承。”肖时珍说。