编者按:

人不负青山,青山定不负人。今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年。20年来,从理念转化为行动,从愿景转变为现实,“两山”理念在全国各地丰富多元的创新实践中熠熠生辉。环境美了、生态好了、产业振兴了,人民群众的幸福感更多了!各地通过提升“含绿量”不断提高“含金量”,在绿色发展的道路上迈出更加坚定的步伐。

云南、贵州、广西地处我国泛珠三角区域,是我国经济最具活力和发展潜力的地区之一,在国家区域发展总体格局中具有重要地位。2025年生态文明贵阳国际论坛期间,贵州日报携手广西日报、云南日报,共同展示三省区在打通“绿水青山”与“金山银山”双向转化通道等方面的探索实践、经验成就。

贵州:绿蕴生机 厚积成势

贵州日报天眼新闻记者 金秋时

仲夏时节,万竹生风,丹青赤水,绿海藏金浪。

在贵州格林杜尔环保新材料有限公司车间,一张张竹浆板经调浆、稀浆等过程,通过竹浆塑模技术,犹如3D打印一般,再经过激光切割、整形、消毒、包装等工序后,变成电脑、平板、手机、电子手表缓冲内托以及蛋糕托盘、环保餐盘餐盒、化妆品包装盒、白酒包装酒托等日常生活用品。

“这种天然的竹浆纤维原材料,废弃后12周即可在土壤中完全降解,成为大自然的养料。”该公司销售负责人王杰说。

抓住“以竹代塑”政策机遇,“中国竹都”——贵州赤水市132万亩竹海“点绿成金”,一根根竹子被塑造成“千姿百态”的任意形态,竹产业链不断延伸。2024年,赤水竹产业综合产值突破90亿元,带动全市竹农人均增收7000余元。

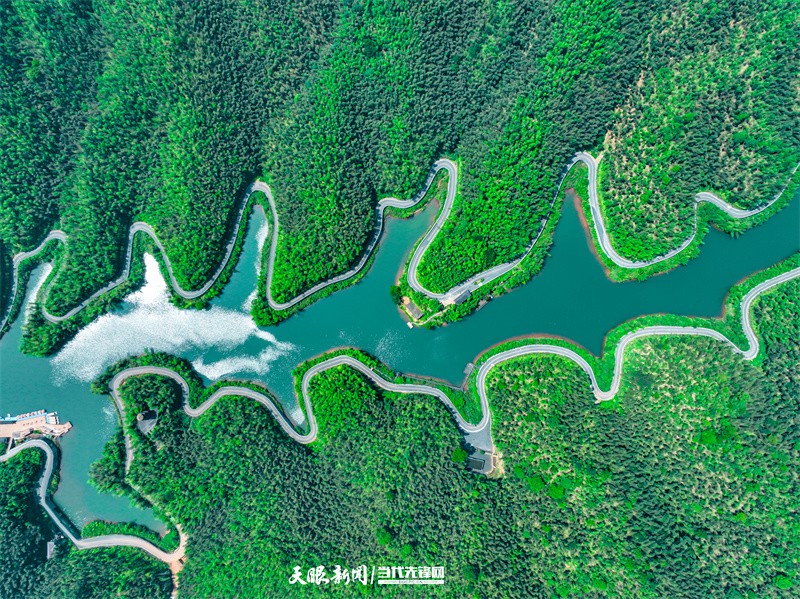

赤水竹海国家森林公园。(杜彪 摄)

赤水竹海增绿又增收,成为贵州拓宽“两山”转化路径的一个生动注脚。近年来,贵州依托优良生态与资源禀赋,生态旅游蓬勃兴起,林下经济富民增收,生态产品价值实现路径多元,成功将生态优势转化为发展动能,走出了一条经济兴、百姓富、生态美的绿色高质量发展新路。

6月入夏以来,全国多地气温走高。“凉都”六盘水吸引不少来自广东、四川、重庆等全国各地的游客来避暑旅游。

来自广东中山的徐先生与爱人,已经是第二次来六盘水市野玉海景区度假。“这里风景优美,气候凉爽,民宿舒适,今年想多住一段时间。”

夏季平均气温23.6摄氏度,森林覆盖率63.3%,抓住良好的高原气候和自然生态环境优势,“多彩贵州”生态旅游新业态崛起,以黄果树瀑布、荔波小七孔、西江千户苗寨、赤水丹霞、万峰林、梵净山为代表的“黄小西吃晚饭”正成为文化旅游的一张金字招牌。

作为“黄小西吃晚饭”中的一员,梵净山以独特自然景观和深厚佛教文化吸引游客纷至沓来。(贵州图片库供图)

被誉为山地公园省的贵州,已建设78个森林康养(试点)基地,凤冈、黄果树、江口、道真、息烽5个全域森林康养试点单位,基地规模位居全国前列。同时,积极开展生态示范创建,累计创建国家级生态文明示范区13个、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地8个,生态“颜值”源源不断转化为绿色发展“经济价值”。

为青山绿水定价!20年来,贵州积极探索生态资源产业化利用,生态产品市场化交易、价值化补偿机制,不断拓宽“两山”转化路径。2021年,贵州制定了《贵州省生态系统生产总值(GEP)核算技术规范》,进一步明确全省森林、湿地、水流等生态要素的价值量化标准。

六盘水市玉舍国家森林公园因良好生态和气候条件吸引大量游客。 (贵州图片库供图)

交易机制创新同步推进,贵州省生态环境厅数据显示,通过整合现有交易场所设立的贵州生态产品交易中心,目前涵盖水权、碳汇、林权等6大类生态产品的交易目录。

在铜仁市沿河自治县,农户的每株树木均被赋予唯一“身份证号”,通过相关平台实现碳汇量可视化核算与在线交易,资金直达农户账户。

壮美黄果树大瀑布俯瞰。古尚台摄

截至2024年底,单株碳汇项目已惠及贵州全省668个村12028户,共开发479.8万余株林木,年可售碳汇量4797万千克,开发金额1439.3万元,初步实现了生态效益和经济效益的“双赢”局面。

贵州用一个个生动可及的“两山”转化实践证明:当生态优势源源不断转化为发展优势,每一座青山都是“绿色银行”,每一片林地都是“绿色提款机”,每一条清流都是“财富密码”,绿水青山正化为贵州经济社会高质量发展的不竭源泉。