作为贵州省“市市通高铁”收官工程的盘兴高铁,正陆续完成运营准备,将于11月28日迎来正式通车的历史性时刻。这条穿梭于喀斯特地貌的钢铁巨龙,从蓝图绘就到铁轨铺通,始终在“既要、又要、还要”的多重目标挑战中砥砺前行,不仅攻克了世界级工程难题,更实现了安全可持续与长远价值的统一,为西南地区高铁建设写下了浓墨重彩的一笔。

——既要突破自然条件限制,确保工程可落地执行

盘兴高铁的建设,首先要在“地质博物馆”的绝境中攻克难关,按时打通天堑。贵州喀斯特地貌素有“地质迷宫”之称,线路途经区域岩溶发育密集,99公里路程中有70公里为岩溶地段,91%的桥隧比创下贵州高铁建设之最,这样的地质条件在全国高铁建设中也极为罕见。

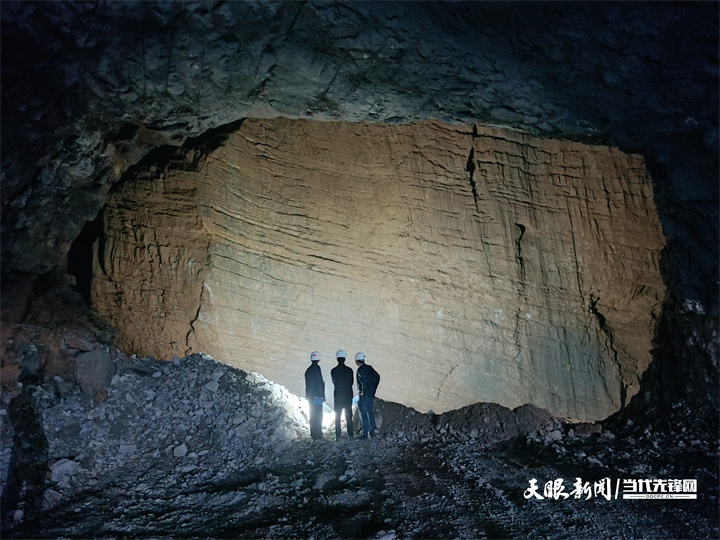

盘州隧道进口端空溶洞。图/陈洪

针对岩溶隧道排水这一核心难题,建设团队突破常规设计,采用“V”型+“人”字纵坡形式,在最低点利用隧道横洞构建高效排水体系,搭配抗滑桩、旋喷桩等综合处治技术,形成地质灾害防治“组合拳”,从根本上破解了岩溶隧道积水隐患及地质灾害点安全隐患。

建设中的盘兴高铁。图/陈洪

30‰,这一国内高铁建设的“坡度天花板”,意味着列车每前行1000米,海拔就要升降30米。面对盘州(1900 米)与兴义(1100 米)之间800米的海拔落差,建设者向设计极限发起冲击。“我们的线路长度有限,要实现高效联通,必须突破坡度极限,降低标高。”中铁二院盘兴项目部总工程师赖新军解释道。

为攻克30‰极限纵坡上架设千吨箱梁的世界级难题,中铁三局与中铁科工联合研发了新型设备JQSD900架桥机,这台“超级装备”不仅能实现900吨双线、600吨单线箱梁架设,更可在隧道口仅3米处精准作业,成功解决急弯陡坡架梁瓶颈。

正在施工中的盘兴高铁。图/陈洪

盘州隧道内,距离洞口约600米处出现的长45米、宽45米、高近100米的巨型溶洞,相当于40层楼高,曾让施工陷入停滞。建设团队历经一年多专题论证、数十轮方案优化,最终以先修绕避通道+溶洞内修桩滑板结构(特殊桥梁)方式成功渡过,既保障了安全又守住了工期节点。

兴义南站的选址临近兴义机场,其特殊区位严禁爆破作业。怎么办?贵州安六铁路有限责任公司工程管理部副部长陈洪介绍,建设者们耗时近一年敲定方案,只能依靠挖掘机和啄木鸟机械,硬生生凿除近100万方岩石,最深挖掘处高达20米,施工难度及进度均难以保证。“一开始我们都不理解为何要在这里选址,但后来我们意识到,一切都是为了方便群众,于是大家压紧牙关,采用设备+加强化管理精准调配,用毅力攻克了这一施工禁区。”

中铁三局JQSD900架桥机架梁施工。图/陈洪

——又要实现对多方主体的平衡,确保工程可持续

在攻坚克难的同时,盘兴高铁在运营安全、生态保护与民生协调的精细平衡中,诠释着“百年工程”的责任担当。

为杜绝沿线民居房顶的彩钢瓦被大风刮入高铁线路引发重大事故,建设团队针对铁路两侧500米范围内的彩钢瓦实施全面整治,通过拆除、加固和签订互保协议等方式,彻底根除这一安全隐患,并同步建立铁路与地方政府联动的双段长机制,定期巡查保障长效安全。

无砟轨道道床板施工完成。图/陈洪

在5G全覆盖建设中,建设者们联合铁塔公司逐点研判选定信号基站位置,确保信号覆盖隧道、桥梁、路基全路段的同时,严格把控基站与铁路的安全防护距离,找到“最大公约数”,让盘兴高铁成为贵州首条5G全覆盖的高铁,旅客在250公里时速下仍可畅享稳定通信及网络服务。

生态保护方面,盘兴高铁线路主动绕避万峰林核心景区、马岭河大峡谷、妥乐古银杏等5处敏感区域,以隧道、桥梁形式穿越景区边缘,最大限度减少环境扰动。通过科学复垦技术,将施工渣土分层整平覆土,打造连片梯田;工程弃渣转化为耕地资源,种植烟叶、南瓜等高附加值作物,为沿线乡村振兴注入绿色动能。“让大家享受出行便捷的同时,绝不能破坏身边的好山好水。”陈洪强调。

2024年9月27日盘兴铁路正式进入铺轨阶段。图/陈洪

面对征地拆迁难题,当地政府与建设单位耐心沟通,成功说服响水镇居民配合拆迁,为线路顺利推进扫清障碍。

此外,兴义南站站房的概念设计方案更是充分尊重了民意。“投票环节持续了一个星期,黔西南州的群众热情很高。如今看到的兴义南站,不仅融合万峰林地貌特征与布依族民族文化,更将市花三角梅纹样通过布依族刺绣工艺融入装饰设计,以传统技艺彰显地域特色,成为承载民意的文化地标。”陈洪说。

2024年9月27日盘兴铁路正式进入铺轨阶段。图/陈洪

——还要超越工程本身,确保有用更有远见

除了攻克难关、筑牢根基之外,盘兴高铁还要在服务和战略层面满足当下发展所需,并为未来预留无限可能。

盘州站曾因客流量大而显得拥挤、旅客无处休息等问题引发关注,为避免重蹈覆辙,在地方政府与建设方的共同推动下,兴义南站站房面积从最初规划的6000平方米,最终规模扩大至2万平方米,是原先面积的3倍。它精准预判了兴义作为旅游城市,未来必将迎来客流爆发式增长。超前的站房规模不仅提升了旅客当下的舒适度,更确保了车站在未来几十年内都能从容应对客流压力,是一种“一次到位”的智慧。

兴义南站清水混凝土雨棚。图/陈洪

站内清水混凝土风雨棚形似多米诺骨牌,一改过去的钢结构,让人眼前一亮;全国最大的薄腹钢管梁式屋盖融合万峰林地貌特色,如同连绵的山峰,既美观又实用。

兴义南站在设计之初就确立了“铁路+公路+机场”的综合交通理念。“尽管短期内配套设施仍在完善,但全长224米的空铁换乘通道已经从物理上实现了空铁联运的‘硬连接’。未来旅客下高铁后,步行10分钟即可到达机场航站楼,反之亦然。”陈洪表示,未来还将推出换乘优惠政策,极大提升旅客空铁换乘的出行体验。

建设中的盘兴高铁纳怀河特大桥。图/陈洪

更值得一提的是,盘兴高铁项目已经提前预留了兴义至广西百色铁路的接口、两条停车线和一个站台。这不仅是“多一条路”的概念,一旦兴义至百色铁路建成,盘兴高铁将立即升级为国家西部陆海新通道的重要组成部分。它将极大地加强贵州乃至整个西南地区与沿海城市的联系,真正成为连接内陆与海洋的战略纽带。

建设中的兴义南站。图/陈洪

从地质绝境中的技术突破,到安全、生态、民生的全面兼顾,再到服务当下、谋划未来的战略布局,盘兴高铁的建设历程,正是对“既要、又要、还要”多重目标的完美诠释。这条凝聚着建设者智慧与汗水的高铁线路,不仅缩短了时空距离,更架起了区域发展的桥梁。随着正式通车的临近,盘兴高铁必将成为激活黔西南经济活力、方便民众出行、串联山水美景的黄金通道,为西南地区高质量发展注入源源不断的动力。